会社概要

明治から続く、米どころの熊本県和水町にある酒蔵「花の香酒造」

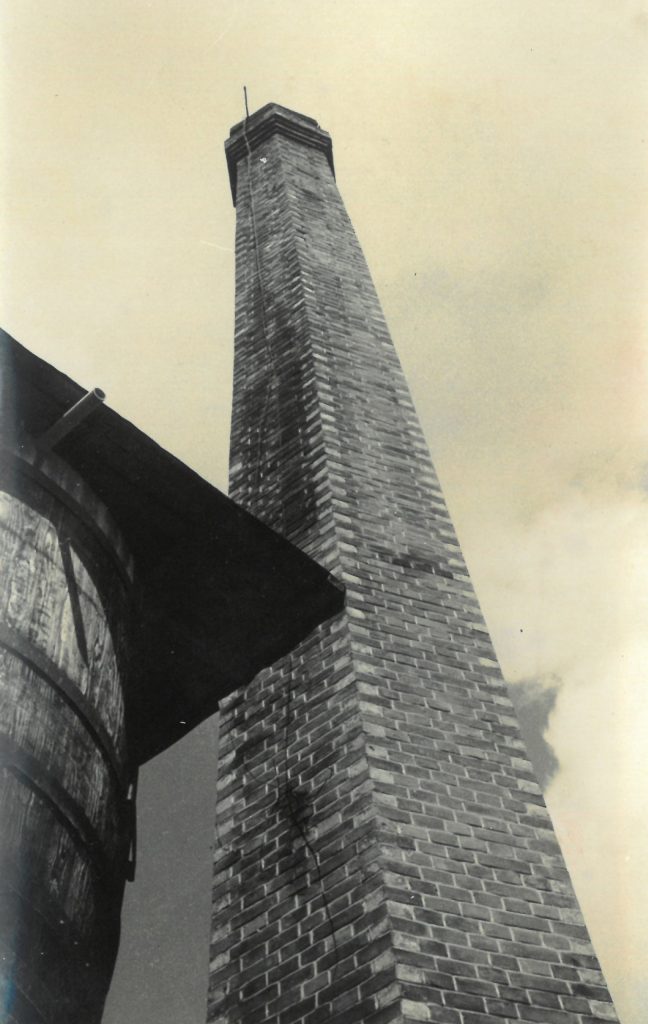

私たち花の香酒造は、熊本県北西にある現在の熊本県玉名郡和水町(なごみまち)に、1902年(明治35年)に創業しました。自然豊かな山々を望む田園を流れる川沿いに、当蔵はあります。

神社の井戸に湧き出る岩清水と、神社の田んぼ(神田)で収穫された米からの創業でした。そこから土地の酒蔵として代々地域により添い、酒を造り続けてきました。

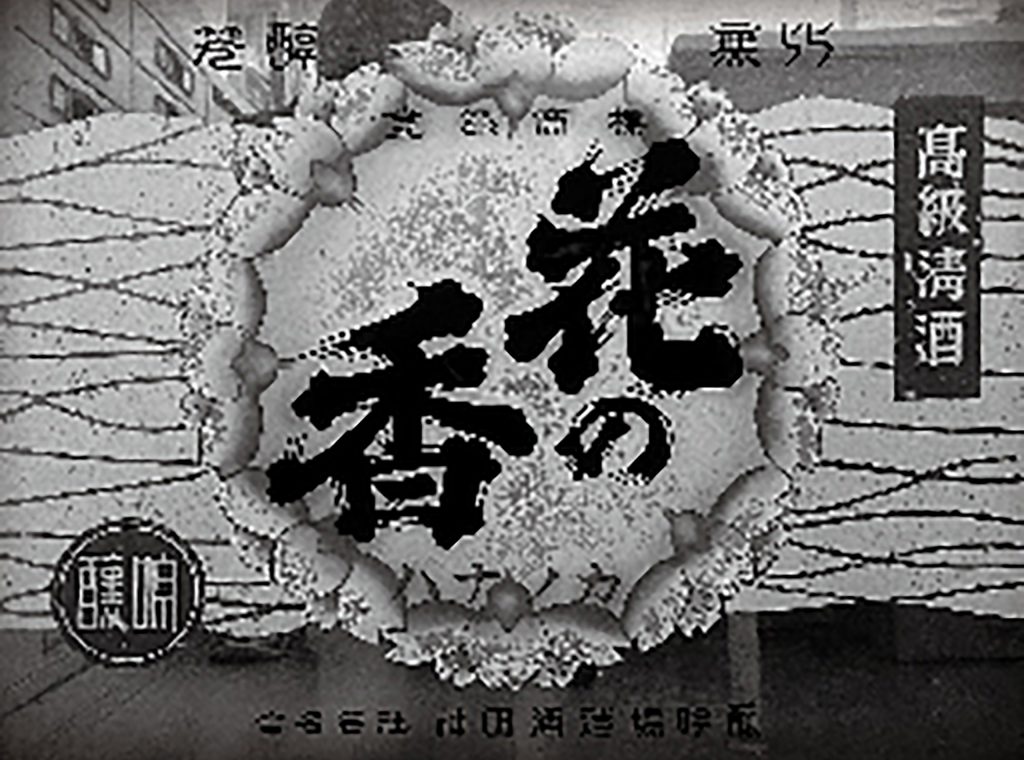

「花の香」という名は、創業時に酒蔵に漂ってきた梅の香りにちなんだもの。1992年には社名を「花の香酒造株式会社」に変更し、現在は六代目 神田清隆が当主を務めています。

土着の考え方を大切にした「産土 ubusuna」が酒造りの哲学です。昔から米どころだった菊池川流域・和水産の米を「産土米」として、自然農法を基本に、環境保全や土地の文化も酒づくりの一環とした取り組みを日々続けています。

| 会社名 | 花の香酒造株式会社 |

| 事業内容 | 清酒・焼酎の酒類製造業 |

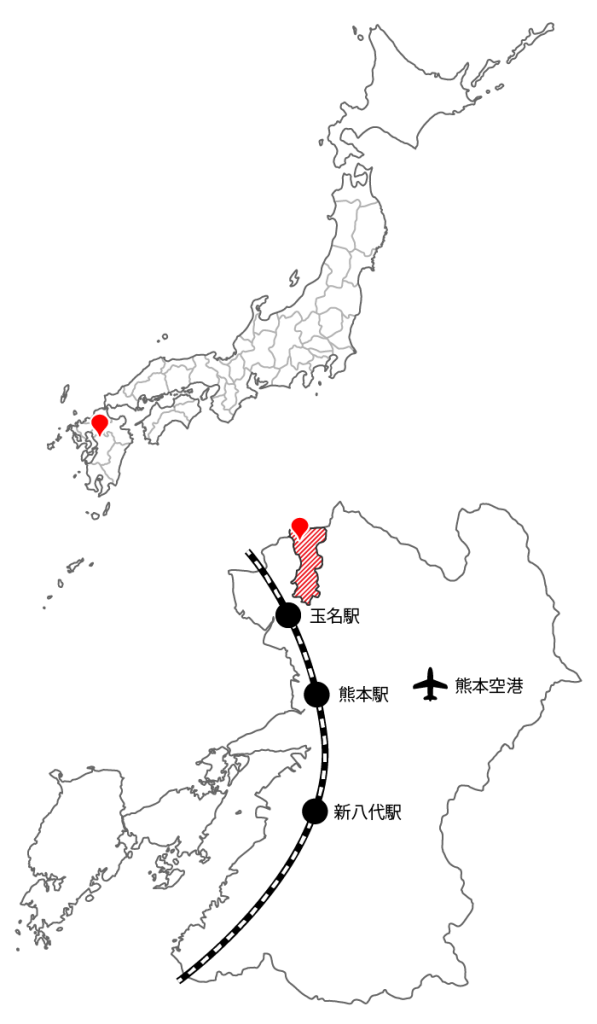

| 所在地 | 〒861-0906 熊本県玉名郡和水町西吉地2226-2 |

| 営業時間 | ▪️事務所:9:00 – 16:30(土、日、祭日を除く) ▪️花回廊:10:00 – 16:30 |

花の香酒造へのアクセス

| 各観光地から | 【車の場合】 江田船山古墳から20分、金栗四三生家から1分、山鹿温泉から20分、平山温泉から10分、三加和温泉から5分 |

| 車でお越しの方 | 熊本空港から車で約1時間、福岡空港から車で約1時間 【最寄り駅】 新大牟田から車で15分、新玉名駅から車で30分 【インターチェンジ】 南関インターICから車5分、菊水ICから車15分 |

花の香酒造の歴史

創業からの歩み

1414年(応永21年)

神田家

今から遡ること六百年。九条関白の子息、厳中和尚(げんちゅうわじょう)のお供をして、京都から肥後玉名郡内に下った神田家の祖先は、この地に根を下ろしました。

1902年(明治35年)

初代 神田角次・茂作親子が「花の香酒造」を創業

1902年、創業者である神田角次・茂作親子は妙見神社所有の神田(しんでん)を譲り受け、ここから湧き出る磐清水(いわしみず)と米で酒造りを始めました。酒蔵周辺から漂ってきた梅の香りにちなんで、やがて「花の香酒造」という蔵名がつけられたと伝わっています。今でも春を迎える前になると、梅の枯木から香りが漂ってきます。

1952年(昭和20年)〜 1992年(平成4年)

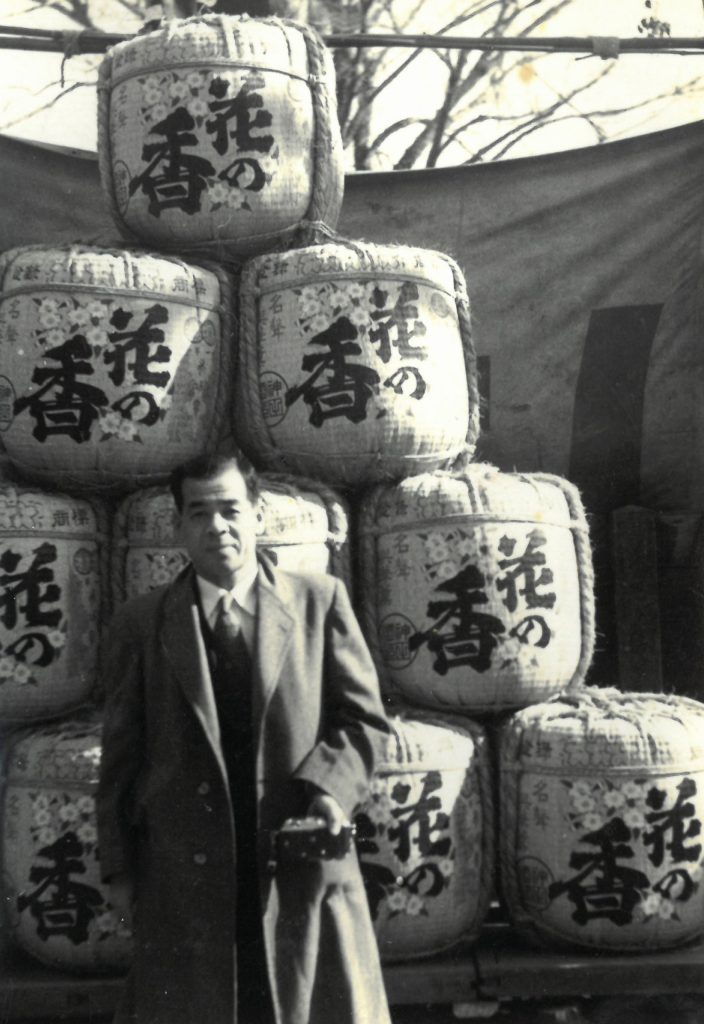

世代を経て、受け継がれていく「花の香り」

「花の香り」への想いを受け継ぐ先代たちの代替わりを経て、戦中・戦後の時代と共に、地元の酒蔵として歩んでいきました。「花の香」という清酒も誕生しました。

1992年(平成4年)には、その先代たちの想いと、これまでの歴史を表すために法人名を「花の香酒造株式会社」にしました。

2011年(平成23年)

六代目 神田清隆

2010年代を迎えると、創業者「角次・茂作」が酒造りを始めて百年以上の年月となり、酒造りの技術も、世の中の酒への好みも大いに様変わりしました。

しかし、人と人とをつなぐ”お酒を愉しむ心”は、時代が変わっても、決して変ることはないと思っています。

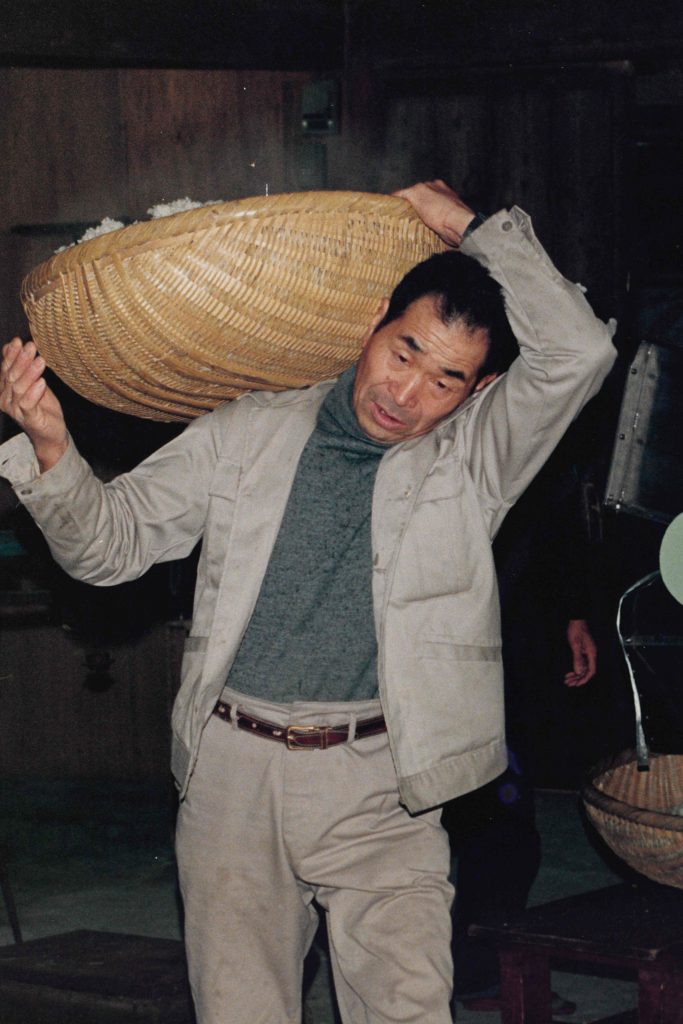

2011年に、五代目から六代目 神田清隆へバトンタッチ。その後の”農業に寄り添う酒造り”を探求する「花の香酒造」の始まりでした。

2015年(平成27年)

地元産山田錦で醸す「純米酒」

六代目の神田清隆が製造責任者を兼任して、今までにない酒質を持った純米酒が誕生した年です。

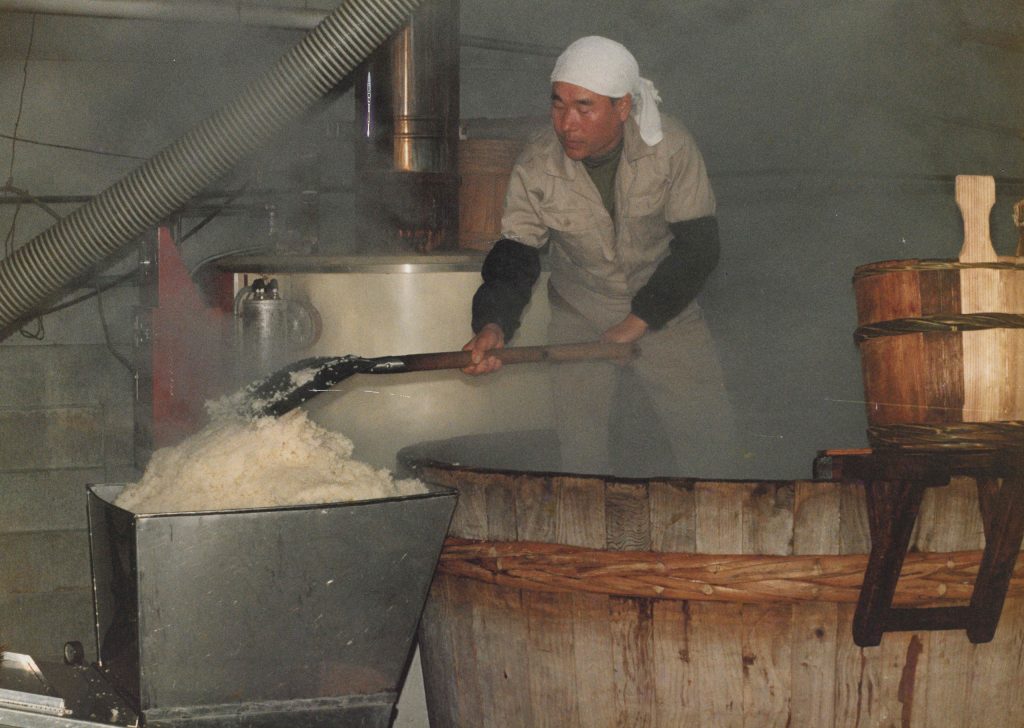

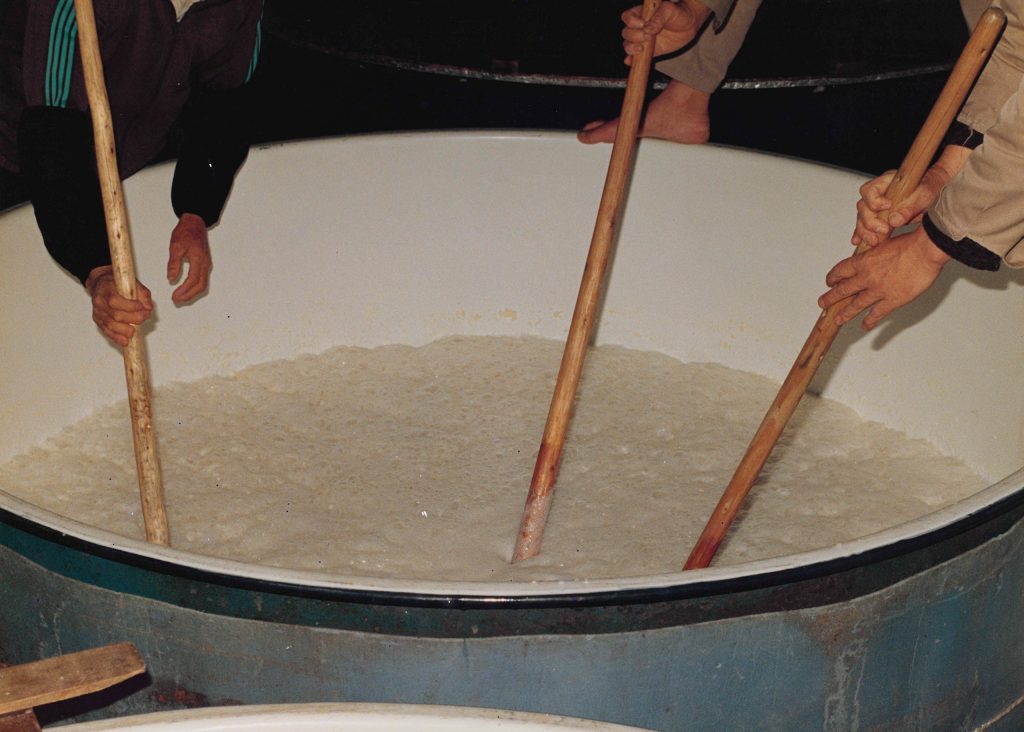

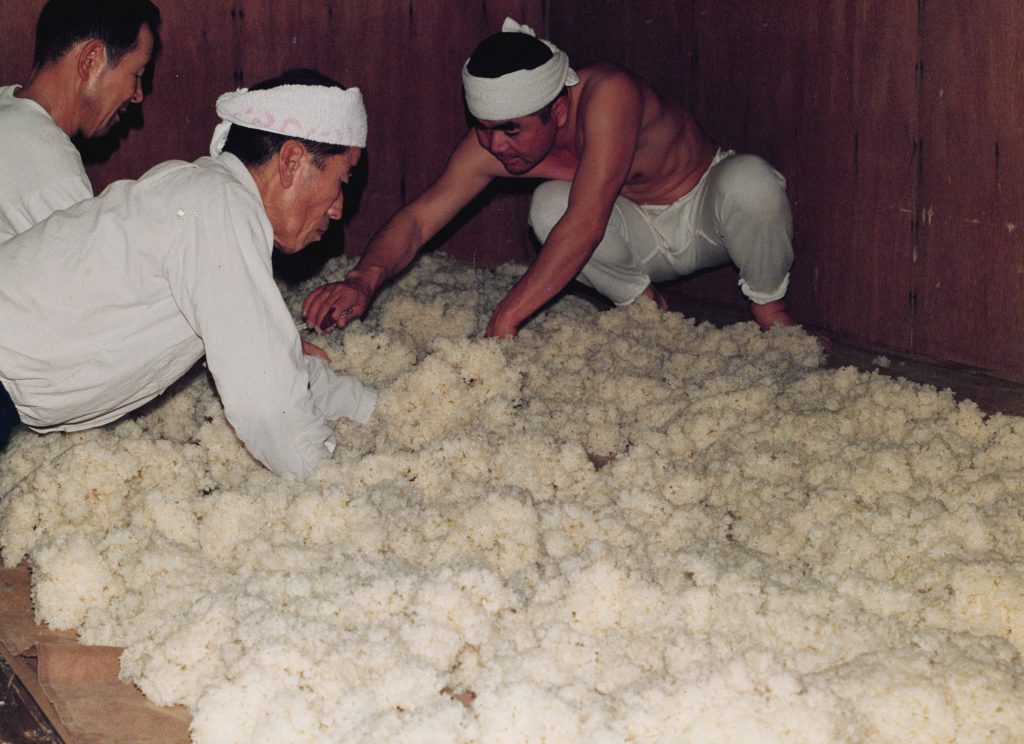

酒米の全量を地元産(菊池川流域・和水産米)とした、農業と寄り添った「花の香らしい酒質を醸す酒づくり」という夢の実現への想いに、昔ながらの「撥木(はねき)搾り」や、丁寧な手作業で醸した酒が見事に応え「花の香 桜花」が誕生しました。

2017年(平成29年)

酒づくりと、土地と稲作の可能性が出会う

2017年、文化庁の日本遺産に当蔵がある菊池川流域が「菊池川流域二千年の米作り」として認定されました。自分たちの土地の魅力と可能性に、改めて出会えた喜びがありました。

同じ2017年には「仙台日本酒サミット」第1位、「フランスKURAMASTER」審査員特別賞のうれしい受賞があり、酒米のひとつである熊本の在来種「江戸肥後米 穂増(ほませ)」の復活が、菊池川流域の農家で始まっています。当蔵の酒づくりが農業へと深く結びついていった時でもありました。

2021年(令和3年)

「産土」を哲学としたものづくり(酒づくり)

「酒は農作物により近い存在」農業に寄り添った醸造の道を追求し「土地の土着性と生物、風土、祈り」を軸にした「産土」を、当蔵の酒造りの哲学として掲げました。

自然環境を守ることに加え、歴史の中で培われてきた杜氏や蔵人たちの感性や、自然を敬う精神、土地の伝統文化や農耕儀礼を「産土」を通して酒蔵、土地の皆さんと守り、継承するゆるやかな取り組みを始めました。

2022年(令和4年)

産土の哲学から産まれた「産土ubusuna」発売

産土のビジョンを「酒づくりの哲学」まで深めて、自然農法と「江戸肥後米 穂増」などの在来種、木桶や生酛造りなどの伝統を深化させた酒造りから「産土2021 山田錦」「産土 2021穂増」を発売しました。

当蔵の酒造りに「共感」を感じていただくお客様、全国・熊本の販売店のみなさん、愛すべき土地の方々といっしょに、産土の哲学を大切にした酒づくりのさらなる深化を目指します。

自然農法を広げる事で、また産土の商品が広がることで、菌や微生物による豊かな土づくり、自然界の生き物とその多様性を大切にした、自然環境を豊かにするものづくり(酒づくり)が実現できると考えています。